Lourd, immobile, banal, le banc fait partie de ces objets qu’on ne regarde pas. Nos yeux, pour se diriger vers ce qu’il invite à regarder, glissent à sa surface. L’exposition The Bench : a Microscopy, change de focale. Elle place cet objet périphérique au centre de notre attention pour interroger son et notre rapport au paysage, à la ville. Pour saisir mieux aussi les structures immatérielles qui la fondent, à commencer par les déplacements de nos corps. Ce projet, inspiré par la lecture du livre de Michael Jakob, Poétique du banc, a été présenté en France en 2016 dans les centres d’art de L’Onde, à Vélizy-Villacoublay, et de La Graineterie, à Houilles. Dans sa première version, le banc était envisagé surtout en tant qu’objet d’une appropriation individuelle, propice à l’introspection et la contemplation ; dans la suivante, c’est plutôt sa capacité à être investi collectivement, à favoriser la rencontre avec l’autre, qui était examinée à la loupe. Sans perdre la mémoire de ses états antérieurs, l’exposition se renouvelle ici en s’augmentant de propositions inédites qui explorent la spécificité du territoire bruxellois.

En 2008 a été publiée une étude qui révélait, à partir d’un travail de cartographie mentale mené avec une trentaine de jeunes de Bruxelles, les formes de barrières imaginaires perceptibles dans leur manière de s’approprier la ville et de s’y déplacer, et ce, quelles que soient leurs origines géographiques ou sociales. Derrière la ville visible cosmopolite apparaissait une ville invisible cloisonnée, des habitants enclavés dans leurs quartiers, empêchés par la force de leurs représentations d’arpenter d’autres espaces. Dix ans plus tard, on peut se demander ce qu’il en est de ces réalités : comment Bruxelles est-elle perçue, appropriée, suivant quels parcours, comment les traduire, les partager, les multiplier surtout? Si on la regarde depuis ses bancs, où s’arrête l’oscillation entre une image tantôt hostile, tantôt hospitalière? Comment chacun d’entre eux, par sa forme et la posture qu’il propose ou ordonne à notre corps, concourt-il à renforcer ou à contredire cette image? On ne trouvera pas ici de réponse univoque, mais un prétexte et des outils pour voir soi-même cette ville telle qu’on ne la connaît pas. Ça peut être une carte, comme le proposent Jean-François Pirson ou Jean-Christophe Quinton, avec des écritures qui diffèrent ; ça peut être un jeu, une table des heures où le soleil se couche et des bancs depuis lesquels le contempler chaque jour d’une année, comme le propose Francesca Chiacchio.

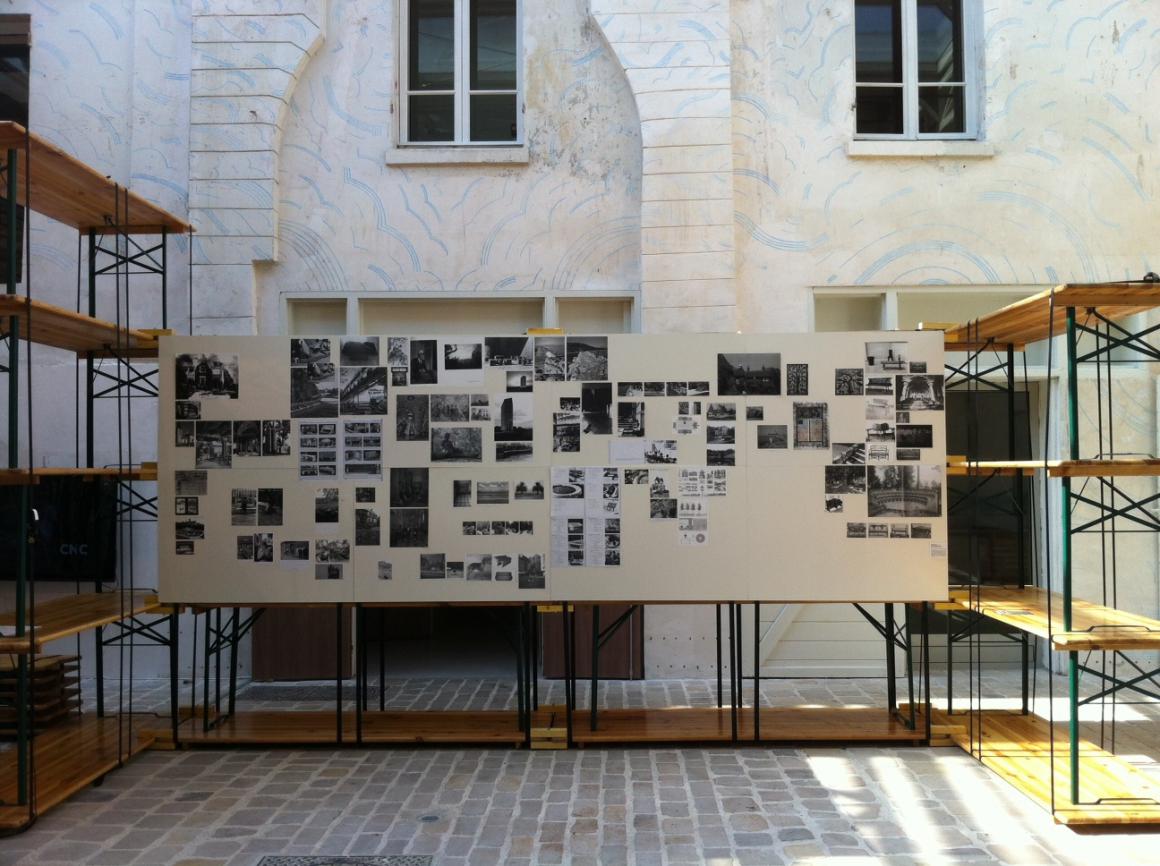

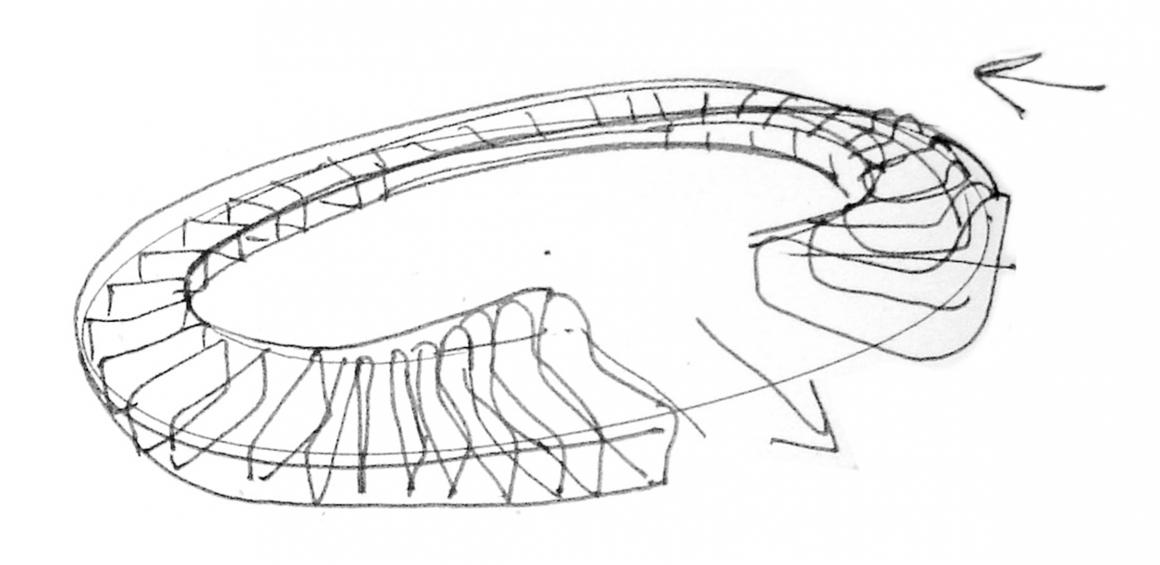

L’exposition est conçue comme une déambulation à travers les espaces de la Fondation CIVA, entrecoupée de haltes sur des bancs de Simon Boudvin, Francis Cape, Ann Veronica Janssens, muller van severen et Julien De Smedt. Une salle fait exception à la règle : le Cabinet des absents, où sont rendus présents sous forme d’archives des centaines de bancs prélevés dans beaucoup de lieux et beaucoup de temps, et auxquels chaque visiteur peut, par remémoration, greffer les siennes. Un film débute, complète ou clôt le parcours, suivant le sens qu’on donne à la visite : The Social Life of Urban Spaces (1988). Comme le suggère son auteur William H. Whyte, ce qui rend l’objet banc captivant pour l’observateur est toute la bizarrerie des comportements que sa présence déclenche : chercher l’endroit le plus fréquenté pour assouvir un besoin de solitude, s’asseoir en étant proches les uns des autres, quand l’espace disponible permettrait plus d’écart, ou bien lui préférer une marche basse et facile à gravir pour s’installer en groupe, faisant ainsi barrage contre la foule, qui dévie.

On peut considérer que l’insignifiance du banc tient moins à sa forme, potentiellement déclinable à l’infini, qu’à sa fonction première : permettre au corps une trêve. Qui inclurait dans une pensée rétrospective sur l’existence la somme des moments perdus à ne rien faire ? L’esprit de notre époque valorise le temps passé à être actif et abomine le temps passé à être passif. S’asseoir sur un banc, dans cette comptabilité, n’atteint pas le seuil liminaire. Pourtant, s’il n’entre pas à proprement parler dans l’oeuvre d’une vie, ce moindre geste n’en est pour autant pas moins un faire valoir la vie.